LE FINALISME D’ARISTOTE

On appelle finalisme toute doctrine philosophique qui accorde une importance centrale à la finalité dans l’explication de l’univers et de ses phénomènes. L’explication finaliste consiste à établir que tout mouvement, tout phénomène dans le monde vise à une fin, un but qui en est la cause. Le finalisme a donc en vue non pas le «comment» des choses (c’est-à-dire les mécanismes qu’elles mettent en jeu), mais leur «pourquoi». On parle alors de la «cause finale» comme de l’explication ultime de toute chose. De l’avis de Raymond Ruyer, la finalité était, à ses origines, magique. Elle consistait « à voir en toutes choses des vertus actives, s’exprimant par des signes, en des correspondances formant des systèmes». En effet, l’homme a toujours été confronté aux mystères de sa propre nature et de son environnement. Il se trouve plongé dans une angoisse qui le contraint à chercher le sens de son existence. C’est cette angoisse existentielle qui va engendrer tous les mythes, toutes les religions, toutes les philosophies et même la science. Pour le professeur Monod, depuis «l’enfance de l’humanité», l’homme a toujours projeté sur le monde qui l’entoure le sentiment qu’il a de sa propre nature ; s’expliquant ainsi les phénomènes et tentant de dissiper tant bien que mal son mal existentiel. En fait, nos lointains ancêtres voyaient dans la nature non seulement des êtres semblables à eux (les plantes et les animaux se nourrissant, se défendant et se reproduisant), mais aussi et surtout des objets « bien plus mystérieux » (« des rochers, des fleuves, des montagnes, l’orage, la pluie, les corps célestes »), toutes choses que nous décrétons aujourd’hui inanimées. Pour en rendre compte, ils procédaient à une « projection animiste » qui consiste à partir d’eux-mêmes, de leur propre fonctionnement à la nature. Or l’activité humaine vise toujours la réalisation d’un projet. La nature tout entière est donc « consciente et projective » : elle a une âme. « L’animisme primitif formulait cette hypothèse en toute naïveté, franchise et précision, peuplant ainsi la nature de mythes gracieux ou redoutables qui ont pendant longtemps nourri l’art et la poésie » . Telle est l’origine du finalisme. Aristote régularisera cette finalité primitivement magique en fondant une science finaliste de la nature. Il va rationaliser la nature magique, définir des substances et des accidents classables, des changements réguliers et bien ordonnés. Chez Aristote, bref, la finalité devient une notion scientifique qui fait comprendre toutes choses sur le modèle d’une fabrication artisanale. La science consiste à saisir la relation de cause à effet qui existe dans le réel. Aussi, comprendre ou connaître un phénomène est-ce en saisir la cause. Le modèle de la causalité physique est fourni à Aristote par l’analogie d’avec l’art. Sur la question du rapport entre l’art et la nature, il est formel, l’art n’est rien d’autre qu’une imitation de la nature. Il s’agira donc d’étudier la nature à la lumière de l’analyse de l’activité artistique. En quoi consiste alors l’art ? Il consiste à concevoir le résultat à « produire » avant sa réalisation dans la matière. En effet, l’artiste a d’abord une certaine image de l’œuvre future à l’esprit avant de choisir le matériel adapté à sa structure. Toute fabrication présuppose donc l’idée ou le concept de l’objet à fabriquer. Cette manière d’agir qui consiste à prévenir, à calculer avant d’exécuter est la caractéristique de l’homme qui est illustrée ici au plus haut point (par l’activité artistique). Il y a donc toujours une « raison » à ce que fait l’homme ; sans cette raison qui est cause, rien n’arrive. La causalité est, nous dit Gilson, le terme de l’opération ; elle est « sa fin ». Si l’homme procède ainsi, à plus forte raison la nature dont il participe. Il y a par conséquent dans la nature une finalité à l’œuvre sinon, comment expliquer l’ordre et le plan qui, manifestement, président à la constitution des êtres et les caractères constants des espèces ? Il existe chez Aristote quatre causes : la cause matérielle (ce en quoi une chose est faite), la cause formelle (c’est le type, l’essence, ce qui donne à chaque chose sa forme déterminée), la cause efficiente (c’est l’antécédent direct qui provoque un changement) et la cause finale (le but en vue duquel tout le reste s’organise). C’est l’ensemble de ces causes qu’il faut connaître pour accéder à la science de l’objet ou de l’être en question. Ainsi, l’on dira que le marbre est la cause matérielle de la statue, la cause formelle en est l’idée voulue par le sculpteur (le visage de Socrate par exemple). Les coups de ciseau en sont la cause efficiente. Et la cause finale de la statue c’est l’argent, ou la gloire ou encore la réalisation de la beauté. A ce niveau, il faut remarquer que dans l’enchaînement des causes, la nécessité physique ne correspond pas à la nécessité logique. Si la logique veut que des prémisses soit inférée la conclusion, dans la nature par contre, ce qui est premier, c’est le but, la fin, de laquelle découleront, pour ainsi dire, les conditions nécessaires à son être. « Manifestement dit Aristote, la première des causes est ce que nous nommons la fin ». « Car elle est la raison d’être et la raison d’être constitue le point de départ dans les œuvres de la nature comme dans celles de l’art » . La cause finale se rencontre donc aussi bien dans les productions artificielles de l’art humain que dans la nature où elle guide tout changement. Seulement, dans l’art humain, la fin est extérieure à l’objet qu’on façonne, dans la nature, elle lui est immanente. Toute science a ses principes, les premiers, dont Aristote dit qu’ils sont indémontrables mais vrais parce qu’ils rendent intelligible un ordre entier de la nature par la lumière qu’ils jettent sur lui. C’est un ensemble de postulats qui fournissent à la science un cadre théorique nécessaire à son épanouissement. C’est ce que Thomas S. Kuhn appelle un paradigme c’est-à-dire, un ensemble de réalisations scientifiques qui définit les problèmes pertinents ainsi que les protocoles méthodologiques à mettre en œuvre pour arriver à leurs solutions. A quoi il faut ajouter des impératifs moraux et des postulats métaphysiques qui, loin de se limiter aux seuls cadres de la science, produisent au contraire, une vision globale du monde. C’est là un ensemble d’idées reçues sans lequel aucune communauté scientifique ne peut fonctionner. En effet, « la recherche réelle ne commence guère avant qu’un groupe scientifique estime qu’il est en possession de réponses solides à des questions telles que : quelles sont les entités fondamentales dont l’univers est composé ? Comment régissentelles entre elles et agissent-elles sur les sens ? Quelles questions peut-on légitimement se poser sur de telles entités et quelles techniques employer pour chercher des solutions ? ». Pour Aristote, l’univers tout entier est contenu dans la sphère des étoiles fixes, et à l’intérieur de cette sphère, il n’y a que de la matière et point de vide. Il se divise en deux régions (la terre et les cieux) séparées par l’orbe de la lune d’où leurs noms respectifs de sublunaire et de supra-lunaire. La région sublunaire est faite de quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu). Dans ce monde-ci, entièrement contingent, règnent toutes les variétés du changement. Quant au monde supra-lunaire, auquel nous n’avons pas accès, il suffisait à Aristote d’observer le ciel pour se convaincre de l’immuable régularité de ses mouvements. Les cieux et les astres sont inaltérables, faits de cette cinquième essence qu’il appelle l’éther. Il va de soi qu’en raison du caractère incorruptible des corps célestes, les concepts physiques qui régissent le monde sublunaire ne valent pas pour le monde supra-lunaire justiciable d’autres normes. Dans ce monde clos et hiérarchisé, il existe des natures bien déterminées, les choses ne sont pas distribuées d’une manière quelconque : «chaque chose possède dans l’Univers, un lieu propre, conforme à sa nature». Il y a donc un « lieu naturel » pour chaque élément et «c’est seulement dans « son lieu » que se parachève et s’accomplit un être, et c’est pour cela qu’il tend à y parvenir», sauf par contrainte. Ainsi, les éléments du monde sublunaire ont tendance à s’ordonner naturellement en une série de quatre enveloppes concentriques. La terre, élément absolument lourd, est portée par son mouvement vers la sphère située au centre géométrique de l’univers. L’eau, élément lourd, constitue une enveloppe sphérique autour de la région centrale de la terre. Le feu, qui est absolument léger, s’élève spontanément pour constituer sa propre enveloppe juste sous la sphère de la lune. Et l’air, moins léger que le feu, remplit la dernière enveloppe entre l’eau et le feu.2 Comment s’explique en définitive l’ensemble des mouvements (changement qualitatif ou quantitatif, déplacements dans l’espace…) dont l’univers est le théâtre ? Rappelons-nous que, contrairement aux Eléates qui, niant tout changement, ne pouvaient rien comprendre de la réalité visible, Aristote part de la réalité du changement et s’efforce de l’expliquer. Aussi, dans son analyse du sensible le Stagirite dépassera-t-il Platon, puisqu’il n’opposera plus les deux absolus que sont l’être et le non-être, mais les réconciliera en plaçant entre eux un moyen terme qu’il dénomme l’être en puissance. Envisagée dans son sens fondamental, la puissance se réfère au mouvement lequel est nécessaire quant au passage de la puissance à l’acte. Le mouvement est donc un état passager ; il cessera lorsque la puissance s’actualisera. Le monde sublunaire serait en repos s’il n’était pas en contact avec l’orbe de la lune en mouvement perpétuel. Mais, Aristote explique l’ensemble des mouvements en posant un premier moteur qui meut tout et que rien ne meut. C’est le Dieu d’Aristote qui est Acte pur, éternel, suprême intelligible et suprême désirable. Dans sa perfection, il ignore le monde auquel il demeure transcendant : il le meut sans contact, par amour. Ce Dieu est donc la cause finale de tous les mouvements de l’univers. La nature est un ensemble de puissances aspirant à la réalisation de cet acte, de cette beauté éternelle. Au demeurant, Aristote est un finaliste convaincu, et son univers tendancieux et désireux est régis par un principe d’ordre qui en fait un tout.

LE DUALISME CARTESIEN

Fidèle aux principes du mécanisme dont il est, avec Galilée, le fondateur, Descartes ne voit dans les corps vivants que des machines faites des mains de la nature ou de Dieu. Ces machines sont donc semblables aux automates ou autres «machines mouvantes» faites par l’homme. Entre elles, il n’y a qu’une différence de degré de perfection ; celles-ci étant de fabrication humaine, alors que celles-là sont de création divine. Ainsi, comme toute machine, les comportements des êtres vivants seront expliqués par la seule disposition de leurs organes. Mais alors, toute distinction entre l’homme et l’animal s’estomperait. Seulement, pour Descartes, contrairement à l’animal, l’homme n’est pas son corps. En effet, la première chose «claire et distincte» , autrement dit, la première vérité à laquelle il parviendra et sur laquelle reposera tout son système, est le « cogito ergo sum», entendez « Je pense donc je suis » ; ce qui revient à dire que je suis une pensée. « Et quoique peut-être, écrit-il, (ou plutôt certainement, comme je le dirai tantôt) j’aie un corps auquel je suis très étroitement conjoint ; néanmoins, parce que d’un côté j’ai une claire et distincte idée de moi-même en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, et que d’un autre côté j’ai une idée distincte du corps, en tant qu’il est seulement une chose étendue et qui ne pense point, il est certain que ce moi, c’est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps ». Il appert de ceci que le corps humain n’est identique à aucun autre corps ; il ne se réduit pas strictement à un mécanisme matériel. Il est charrié, pour ainsi dire, à une âme de manière indissociable. L’être vivant qu’est l’homme, est donc composé de deux substances clairement et distinctement concevables l’une sans l’autre, savoir l’âme (dont l’attribut principal est la pensée et qui n’est pas étendue) et le corps (qui est essentiellement étendu et sans pensée). Il y a entre elles une différence ontologique qui fait que l’une est irréductible à l’autre. Le cartésianisme est, en ce sens, un dualisme et il s’agira pour Descartes de se donner une conception objective de l’âme et du corps qui les différencie radicalement ; ce qui va engendrer la théorie des « animaux-machines ». En effet, si l’animal n’a pas d’âme , mais seulement un corps auquel il s’identifie alors, tous ses comportements, toutes ses actions sont fonction de la disposition et de l’interaction de ses organes. Il fonctionne de façon mécanique et ne se distingue pas d’un automate. J. Vaucanson n’avait-il pas fabriqué un canard artificiel qui remplissait presque toutes les fonctions vitales des canards naturels ? Mais, conçu séparément de l’âme, le corps de l’homme est également une machine. C’est ce corps qui nous est décrit dans le « Traité de l’homme », il s’identifie à tout point de vue à une machine. « Je suppose, écrit Descartes, que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre, que Dieu forme tout exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il est possible : en sorte que, non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos membres, mais aussi q’il met au dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire, et enfin qu’elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que de la disposition des organes ». Descartes montrera ensuite comment cette machine respire, avale les viandes qui sont au fond de sa bouche, comment elle peut éternuer, bâiller, tousser ou rejeter les divers excréments, la façon dont elle peut subir l’influence du milieu extérieur etc. ; bref, comment elle fonctionne physiologiquement. Malgré ces ressemblances aussi frappantes qu’indéniables, on ne peut dire d’un tel corps qu’il est un corps humain. Ceci pour deux raisons principales, nous dit Descartes. La première est que, en tant que machine, il ne pourrait jamais user de paroles ou de signes comme nous pour déclarer nos pensées à nos semblables (on aura remarqué que la pensée ne fait pas partie des fonctions de ce corps). Même si certaines machines peuvent proférer des paroles et exprimer la douleur qu’elles ressentiraient éventuellement, elles ne peuvent les arranger de façon à pouvoir répondre à tout ce qui se dira en leur présence. La seconde est que cette machine, comme toute autre, n’agit qu’en fonction de la seule disposition de ses organes, et chaque action particulière exige une nouvelle disposition non moins particulière de ses parties. Tandis que la raison est «un instrument universel», capable de servir en toute occurrence. Cette machine sera un corps humain lorsque l’âme raisonnable y sera. Par contre, « s’il y avait de telles machines qui eussent les organes et la figure d’un singe, ou de quelque animal sans raison, nous n’aurions aucun moyen pour reconnaître qu’elle ne seraient en tout de même nature que ces animaux ». En somme, les animaux sont des automates de la nature qui agit en eux selon la disposition de leurs organes. Ainsi, la seule différence entre l’homme et les bêtes est l’usage de la parole qui est le signe de la pensée. Par le discours (composition de paroles diverses), l’homme peut exprimer ses pensées. Or, les animaux, y compris ceux qui sont capables de proférer des paroles (perroquets et pies), ne peuvent faire de discours c’est-à-dire témoigner qu’ils pensent. Au lieu que les sourds-muets (privés d’organes servant à la parole), inventent un langage, fait de signes, qui leur est propre et leur permet de communiquer leurs pensées à ceux avec qui ils ont à vivre, et que ceux-ci peuvent apprendre à loisir. L’animal étant une machine, toutes ses fonctions dépendent de la matière. Quant à l’homme, il est corps et esprit, de telle sorte que ses fonctions et son comportement dépendent en partie de l’un, en partie de l’autre. Et c’est de l’union de ces deux substances que résulte l’homme. Il est donc une dualité symbiotique : dualité de l’âme et du corps qui, cependant, sont unis de manière indissociable et s’influencent indéfiniment. Dès lors, on est emmené à se demander comment rendre compte de cette union dans un cadre purement mécaniste. Comment peut-on admettre que deux substances radicalement différentes puissent être unies et collaborer aussi étroitement ? Bref, comment la vie est-elle possible ? Il semble difficile voire impossible de rendre compte de l’union du corps et de l’âme dans une perspective mécaniste où tout est expliqué par l’étendue qui est l’attribut principal des corps, éléments constitutifs de l’univers. Descartes en est bien conscient lui qui en appelle à Dieu pour expliquer, si l’on peut dire, l’homme : «toutes les choses que je conçois clairement et distinctement peuvent être produites par Dieu telles que je les conçois». Or je conçois évidemment que moi qui suis une chose pensante, j‘ai «un corps auquel je suis très étroitement conjoint». Alors, cette union est certainement due à «la toute puissance de Dieu». Disons tout simplement avec Descartes que la vie est un don précieux – si ce n’est le plus précieux- dont on doit, par conséquent, prendre grand soin. La science cartésienne se trouve ainsi mêlée de préoccupations théologicométaphysiques. C’est ce qui fait dire à Paul-Laurent Assoun que «pour Descartes, la réduction de l’animal à une «machinerie» a pour effet – dont certains théologiens feront même une finalité – de garantir à l’homme son privilège métaphysique, qui consiste en la pensée, ce qui engage aussi bien l’immortalité de son âme… L’homme n’est déchiffré à travers la figure mécanique qu’en tant qu’animal justiciable d’une investigation anatomique ; en tant qu’homme, il participe de la res cogitans qui l’assure de l’éminence et de la différence ontologique ». La connaissance de l’homme requiert donc l’exploration de deux voies : celle du corps et celle de l’âme. Tandis que l’âme s’explorera elle-même, le corps semblable à une machineon parle alors du corps comme d’une horloge- , sera expliqué en termes mécaniques c’est-àdire par figures, grandeurs et mouvements. Le cartésianisme se trouve ainsi divisé en deux branches : «celle qui, la plus éclatante, consista dans la métaphysique (Spinoza, Malebranche) et celle qui, la plus fructueuse, ne retint que la révolution scientifique. Cette dernière consiste essentiellement dans le mécanisme physique. De là à généraliser et à conclure à l’unité mécanistique du monde il n’y a qu’un pas que franchiront les esprits plus enclins à connaître la nature qu’à spéculer sur l’essence et les fins».

LES LIMITES DE L’APPROCHE MECANISTE DU VIVANT

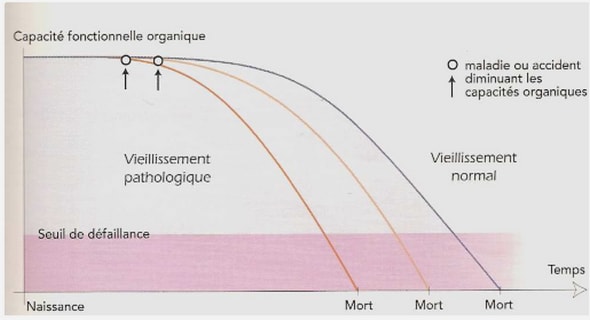

La biologie comme science de l’être vivant est née avec Lamarck [1744-1829] et Claude Bernard [1813-1878], lorsque ceux-ci ont introduit dans l’étude des phénomènes vitaux la méthode expérimentale. Il s’agira pour le biologiste de s’approprier les principes et méthodes qui ont fait le succès des sciences physiques c’est-à-dire la mathématisation et le déterminisme physico-chimique. C’est grâce à la statistique que Mendel parvient à établir les lois de l’hérédité. Et la biométrie permet de nos jours de mesurer certains caractères biologiques… Mais, pour que la science biologique soit possible, il faut que, comme les corps bruts, les êtres vivants soient déterminés de manière absolue. Par conséquent, tout phénomène suppose des conditions bien déterminées ; conditions de nature physico-chimique que le biologiste ou plus exactement le physiologiste doit établir – car Claude Bernard est, non pas un médecin comme on pourrait le croire, mais un physiologiste. Pour ce faire, il doit mettre en œuvre la méthode expérimentale qui consiste à observer les faits, puis à leur imaginer des hypothèses explicatives et enfin, à vérifier la validité de celles-ci. Le biologiste considère le corps vivant comme un édifice moléculaire composé d’oxygène, de carbone, d’hydrogène, d’azote, de calcium, de phosphore, de potassium etc., toutes choses que l’on retrouve dans la matière inerte. Et, la vie serait apparue sur notre planète progressivement à partir de matériaux inanimés. On attribue à Claude Bernard la formule suivante : «la vie c’est la mort», par voie de conséquence, les lois de la physique peuvent valablement servir à expliquer la vie. Cependant, cette approche ne va pas sans poser de grands problèmes d’ordre théorique et pratique. En effet, comment peut-on étendre, logiquement, à la vie les procédés utilisés sur la matière inerte ? L’être vivant, présente-t-il les mêmes caractéristiques et se comporte-t-il de la même manière que la matière inorganisée ? Sinon – ce qui semble évident a priori – ne faut-il pas appréhender différemment l’un et l’autre ? Les lois de la physique s’appliquent à des systèmes naturels dont tous les éléments sont exactement semblables et équivalents. Sans cette homogénéité, cette identité quantitative, l’existence de rapports nécessaires entre eux serait impossible. Par contre, les êtres vivants se caractérisent avant tout par leur individualité et leur hétérogénéité. Chaque corps vivant se présente comme un ensemble d’organes fonctionnels (ou de cellules ) disposés de façon à assurer le fonctionnement global de l’organisme. Les diverses activités des organes – euxmêmes dissemblables – semblent être guidées par une fin à savoir le maintien de l’équilibre harmonieux de l’organisme. L’être vivant n’est donc pas strictement mu par des raisons physico-chimiques. Le succès de la science se mesure à l’aune de sa capacité à prévoir les phénomènes. Mais, la prévision ou, si l’on aime mieux, la prédiction n’est possible que là où il y a régularité et homogénéité. Or, «il est universellement admis que l’inhomogénéité radicale est une propriété frappante et tout à fait fondamentale de tous les phénomènes vitaux ». Dès lors, il semble non seulement illégitime mais surtout impossible de déduire les lois biologiques de la physique de façon rigoureuse. En fait, si la loi physique est l’expression d’une relation nécessaire et constante, elle ne peut guère s’appliquer au fait biologique. Car, une science vraiment biologique ne saurait ignorer ou passer sous silence ce par quoi son objet s’identifie et se spécifie : à savoir, l’irrégularité et, partant, l’imprévisibilité ; en somme la liberté. On pourrait même se demander avec M. Gilson si de tels objets c’est à-dire des corps qui se dérobent au déterminisme absolu, peuvent exister dans un univers purement mécaniste. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, leur existence est pourtant indéniable. Lever ce paradoxe se révèle pour la science une aventure très périlleuse. En effet, dire avec W. M. Elässer que « les organismes représentent une forme de matière à part », n’est-ce pas se réapproprier à nouveaux frais la dichotomie aristotélicienne entre le monde terrestre (changeant et corruptible) et le monde céleste (immuable et éternel) dont l’abandon constitue un des postulats fondateurs du mécanisme ? Par ailleurs, expliquer l’existence des êtres vivants, comme le fait J. Monod, par le «hasard» s’insérant dans la «nécessité», c’est remettre en cause le déterminisme absolu qui est le «ce sans quoi», la condition sine qua non de la science. S’agit-il de l’expérimentation en biologie ? Elle rencontre plusieurs difficultés d’ordre interne et externe. D’une part, l’ étude des êtres vivants a pendant longtemps consisté à disséquer des cadavres, laissant ainsi échapper l’essentiel de son objet ; ce qui explique ses grossières erreurs historiques comme celle qui a consisté à dire que les artères avaient pour fonction de conduire l’air parce que la dissection les trouvait vides. Quant à la vivisection qui opère sur les vivants, elle détruit l’unité fondamentale de l’organisme. L’être vivant est un individu, un organisme dont les éléments constitutifs forment un tout harmonieux. La partie est subordonnée au tout qui, à son tour, est solidaire des parties en ce sens qu’il pâtirait de tout dysfonctionnement de quelque organe que ce soit. Aussi, après l’ablation d’un organe, nous n’avons plus affaire à un même organisme. D’autre part, l’expérimentation se heurte à la bioéthique qui lui fixe des limites. On rapporte que Gandhi trouvait les expériences sur les animaux abominables, et que des âmes charitables étaient indignées par la présence d’une chienne expérimentale à bord du deuxième satellite russe. On ne peut songer à faire une expérience sur l’homme sauf en cas de maladie, et là encore, l’ «expérimentation» a pour unique but le bien être du malade. Cela va sans dire que l’expérimentation biologique, limitée par des exigences morales et les difficultés inhérentes à la nature même de son objet, ne saurait aboutir à des résultas aussi sûrs que ceux de la recherche physique. Pour toutes ces raisons et d’autres encore, de plus en plus de voix s’élèveront contre l’explication mécaniste du vivant. Arguant du retard accusé par la biologie sur les sciences physiques qui volent quant à elles, de succès à succès, les adversaires du mécanisme réclameront une nouvelle intelligibilité pour la vie. Dans cette nouvelle dynamique, la philosophie bergsonienne constitue un modèle du genre en ce sens qu’elle s’est essentiellement constituée en réaction contre le scientisme c’està-dire la prétention à tout expliquer mécaniquement (par figures et mouvements) donc, à tout ramener à la matière.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : L’ERE DE LA MECANISATION

I-La doctrine mécaniste : une réaction contre le finalisme

I-1- Le finalisme d’Aristote

I-2- Naissance et expansion du mécanisme

II- L’obstacle de la vie

II-1- Le dualisme cartésien

II-2- Le monisme radical

DEUXIEME PARTIE : LE BERGSONISME OU LE DEVELOPPEMENT DES IDEES «DERNIERES» DU MECANISME

I-Les limites de l’approche mécaniste du vivant

II- L’intuition-mère du bergsonisme : la durée

TROISIEME PARTIE : LE NOUVEL ECLAIRAGE DE LA DUREE

I-La théorie bergsonienne de la vie

I-1- Qu’est-ce que la vie

I-2- L’évolution de la vie

II-Le problème de la connaissance

II-1- De la connaissance scientifique : L’intelligence

II-2- De la connaissance métaphysique : L’intuition

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet